|

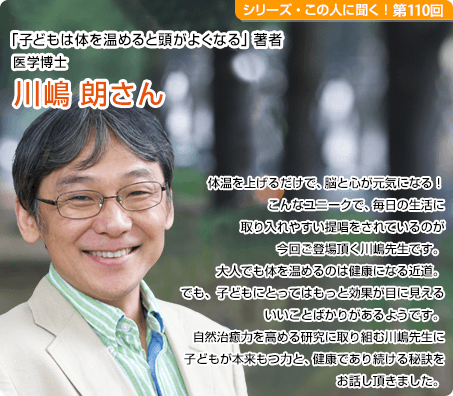

川嶋 朗 (かわしま あきら) 1957年東京都生まれ。医学博士。東京有明医療大学教授。1983年北海道大学医学部卒業後、東京女子医科大学入局。93年ハーバード大学医学大学院マサチューセッツ総合病院に留学。2003年、日本の大学病院初の統合医療施設、青山自然医療研究所クリニックを開設し、所長に就任。近代西洋医学と代替・相補・伝統医療を統合した医療を目指している。2014年より現職。東洋医学研究所附属クリニック自然医療部門担当医を務める。著書に、『心もからだも「冷え」が万病のもと』(集英社)『医者が教える 人が死ぬときに後悔する34のリスト』(アスコム)『子どもは体を温めると頭がよくなる』(三笠書房)など話題作が多い。

極論ですがいい得て妙!という感じの本のタイトルで、体を温めるとどれだけいいことがあるか、今日は具体的にお話しを伺います。この本には共感するフレーズがたくさん。『ストレスに強い心と体は、勉強のみならず、子どもがこれからの人生で出会う困難や障害を乗り越えていく力になるはず…』とあります。体を温めると心の持ち方まで変わるのですね? 心と体はつながっています。体温が下がると免疫力も下がるのです。やる気ホルモン、快楽ホルモン…など体の中で作りだす条件があって、化学合成をしています。酵素というたんぱく質はその触媒で、必要なものを作り、いらないものを壊す。また活性酸素を除去したり、壊れた遺伝子を修復する役割もあります。酵素は、温度とpHに規定されます。腎臓と肺が健康体であれば、誰しもpHは7.4という数値で血液は同じ条件にあります。 低体温と言われる子どもが増えています。体の冷えと心の冷えはつながっている…というくだりも、興味深く読ませて頂きました。 体が冷えれば心も冷えますし、心が冷えれば体も冷えます。病気も、どちらかが冷えると悪循環に陥ります。著書では心を元気にする4つの習慣も伝えています。冷たい飲食物をやめる習慣、38~40度のお風呂に長めにつかる習慣、お風呂から出たらすぐ寝る習慣、午前中に1日10分は歩く習慣…など、たった4つを習慣にするだけで変化があります。 著書の中では「大人が子どもを叱る時、熱を与える」…という表現があります。これも定義としては「温める」で?気の力でしょうか。もしかして温めるために一番必要なのは「気」でしょうか。 そうです。子どもを叱れない親が増えているでしょう?憎くて叱る親はいません。叱るということは、愛情がなくてはできません。愛情というのは、不自由な生活をさせないという物質面ではなく、子どもと真剣に向き合う熱のことです。叱られた経験がないまま大人になると、鍛えられていないから脆い。叱ることはストレスに耐えられる強さを作っていることにもなります。 大人と子どもの体温差についても言及されています。真冬でも半袖半ズボンの子どもが私たちの幼い頃いましたが、体は冷やさないほうがいいのでは? 子どもはエネルギーの塊です。親が自分の体感に合わせて、子どもにも同じような服装をさせようとするのは間違っています。本人が「寒い」というなら厚着をさせてもいいのですが、厚着の習慣を続けていると、自分の体で体温調節する訓練ができなくなってしまいます。自分の体で熱を作るようにしておくのが大切です。

|

|

|

||||||||||

|

||||||||||

子供の習い事トップ > ブログ・コラム・特集 > シリーズ・この人に聞く!第110回 > 1

|

||||||||||

|

|

||||||||||